Im Spätsommer war das Team von Projekt Ö gleich auf zwei wichtigen Tagungen vertreten: der ESERA-Konferenz in Kopenhagen und der GDCP-Jahrestagung in Frankfurt. Beide Tagungen boten die Gelegenheit, unseren entwickelten Baustein zum Thema Magnetismus vorzustellen und das damit verbundene Forschungsprojekt zur Erhebung von Lernendenvorstellungen zu komplexeren Formen des Magnetismus zu diskutieren.

Kopenhagen: Wissenschaftsdidaktik trifft Niels Bohr

Die ESERA-Tagung, eine der größten internationalen Konferenzen zur naturwissenschaftsdidaktischen Forschung, fand in diesem Jahr in einem ganz besonderen Umfeld statt: in Kopenhagen – Heimatstadt von Niels Bohr und Ursprungsort seines berühmten Atommodells. Passender hätte der Rahmen für unseren Beitrag kaum sein können, schließlich spielt gerade dieses Modell in unserer didaktischen Konzeption eine zentrale Rolle als Bindeglied.

Neben unserem Vortrag durfte natürlich auch ein Besuch am Niels-Bohr-Institut nicht fehlen. Passend zur Fahrradstadt Kopenhagen wurden die Strecken zwischen Konferenz, Stadt und Hotel auf zwei Rädern zurückgelegt.

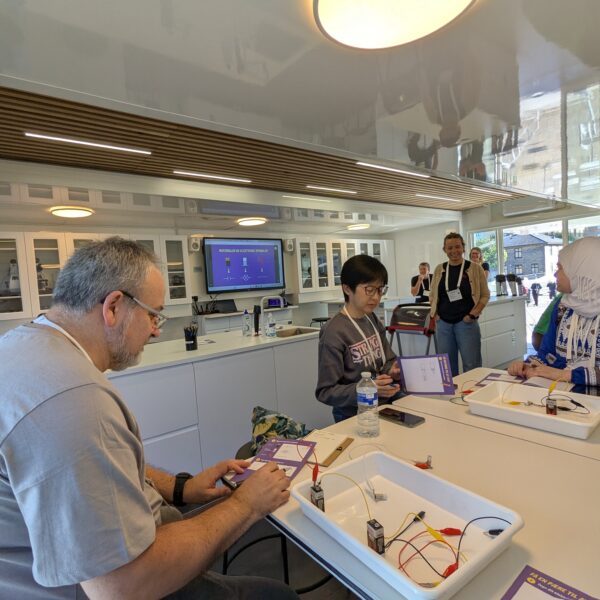

Ein spannender Einblick ergab sich außerdem in die dänische Initiative LIFE – Mobile School Labs (life.dk). Diese mobilen Labore bringen modern ausgestattete Lernumgebungen direkt an Schulen im ganzen Land und ermöglichen Jugendlichen, praxisnah und forschend mit aktuellen naturwissenschaftlichen Fragestellungen zu arbeiten. Der Ansatz unterstreicht, wie wichtig niedrigschwellige Zugänge zu Wissenschaft sind – ein Gedanke, der auch unsere Arbeit im Projekt Ö prägt.

Frankfurt: Lernendenvorstellungen im Fokus

Nur eine Woche später ging es nach Frankfurt zur GDCP-Jahrestagung. Auch hier stand unser Baustein „Der andere Magnetismus“ im Mittelpunkt – diesmal mit besonderem Fokus auf die Frage, wie sich Lernendenvorstellungen zu Phänomenen jenseits des Ferromagnetismus erheben und nutzen lassen, um Lernprozesse gezielt zu unterstützen.

Im Vortrag- und Diskussionsformat ergaben sich vielfältige Rückmeldungen – etwa zu geeigneten diagnostischen Methoden oder zum Spannungsfeld zwischen klassischen Visualisierungen und den damit einhergehenden Fehlvorstellungen. Besonders intensiv wurde diskutiert, wie diese Darstellungen als Brücke zur abstrakten Quantenwelt dienen können und wie gleichzeitig eine erweiterte Modellkompetenz der Lernenden notwendig ist, um damit verknüpfte mechanistische Fehlinterpretationen zu vermeiden.

Unser Fazit

Zwei Tagungen, zwei Orte, viele Impulse: Die Reise von Kopenhagen nach Frankfurt hat gezeigt, wie eng historische Bezüge, aktuelle Forschung und didaktische Weiterentwicklung zusammenwirken. Für uns war es ein Gewinn, unsere Arbeit in beiden Communities zu präsentieren und in lebhaften Austausch zu treten – mit neuen Ideen im Gepäck geht es nun weiter mit Projekt Ö.